IT関連ニュース

事業会社のIT部門向けに有益なIT情報を提供しています。

- 被害件数が増加し、悪質化しているランサムウェアについて (2022/4/13)

- 日本のDX競争力はなぜ上がらないのか(2024/10/30)

- ランサムウェア対策-バックアップ編(2025/12/28)

被害件数が増加し、悪質化しているランサムウェアについて

ランサムウェアは、コンピュータに感染し、データを暗号化して使えなくし、その復元の対価として金銭を要求するコンピュータ・ウイルス(不正プログラム)です。

| 項番 | 確認事項 | 回答 |

| 1 | 以前: | ・サーバーを暗号化し、身代金を要求する |

| 2 | 現在: | ・支払われない場合、抜き取った情報をネット上に公開される (五月雨式の場合もある) |

| 3 | 支払い方法: | ・主にビットコイン |

| 4 | 注意事項: | ・身代金を支払っても暗号化が解除される保証はありません |

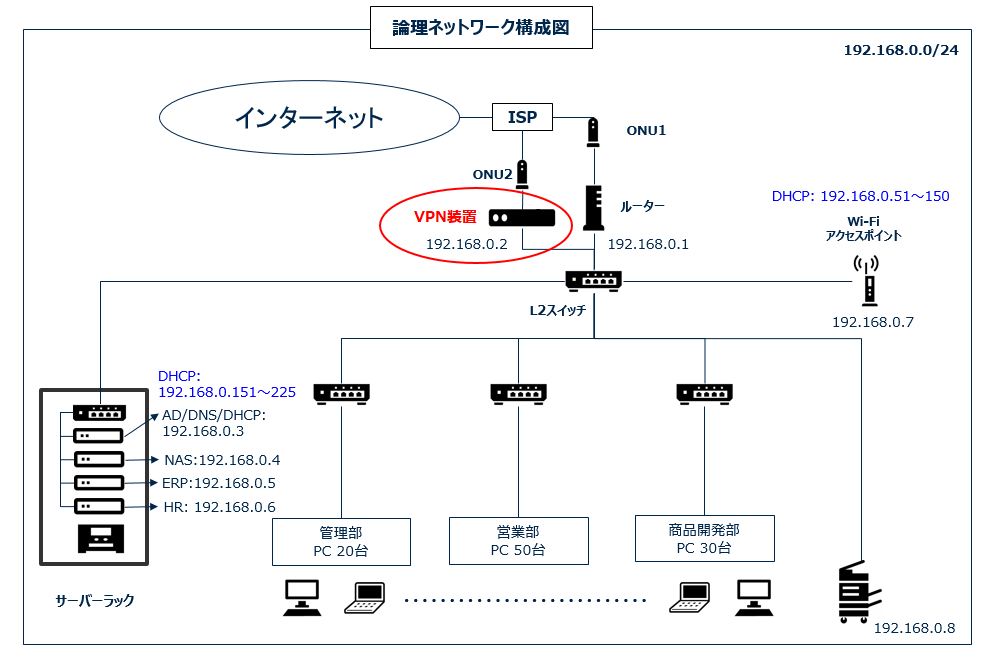

| 5 | 侵入方法: | ・VPN装置 ・出張先のホテルやテレワーク先からインターネット経由で 社内のネットワークにアクセスを制御する装置 |

| 6 | 事前対応方法: | ・ご利用のVPN装置の脆弱性対策する ・サポート切れ、保障期限切れのVPN装置を利用しないこと ・二段階認証を用いること |

| 7 | 事後対応方法2: | ・暗号化された場合、バックアップからリストアする ・バックアップ取得時間後に入力・保存されたデータは、 ユーザーに再入力・保存することを依頼し、対応して頂く |

| 8 | まとめ: | ・データバックアップは必須。リストは方法も確認しておくこと |

日本のDX競争力はなぜ上がらないのか(2024/10/30NHK番組放送「時論公論」から引用)

日本のDX競争力を阻害している原因と改善策について考えます。

★背景:

AI(人工知能)、ブロックチェーンやクラウドなどIT分野の新しい技術が次々と登場する中、日本企業は海外と比べてIT活用が遅れデジタル競争力が下がっているという指摘が出ています。

日本企業のデジタル競争力が下がっていると指摘される指標では2023年の世界競争力ランキングは64カ国や地域の中、32位で過去最低(IMD-国際経営開発研究所。各国の政府機関や研究所が引用)

⇒人材面の低評価

・デジタルスキル習得の遅れ

・変化に対応する俊敏性の欠如

日本の企業のIT化の特徴に起因していると思います。

その特徴とは、システム開発のほどんどをIT業者に外注していることです。

それによって、日本企業はビジネスにITをどう使いこなすか、自ら考えて対応するという意識が低くなっていると思います。

システム開発のほとんどを外注するのは日本独自のものです(アウトソーシングモデル)。

この習慣が始まった理由:

1970年代、職場にパソコンが導入されるようになり、それを使ってプログラミングが好きな社員がみずから業務改善ソフトを開発することが流行しました(エンドユーザーコンピューティング)。

しかし、この流行は徐々に下火になりました。

その背景について、企業側が社員のITスキルを人事評価しなかった。

そして、日本企業はトップダウンによる意思決定が強く現場主導の業務改善が通りにくい

社員から業務改善ソフトを開発しても業績に繋がらないと人事評価しなかった。

例えば、社員が事務作業を自動さするソフトを開発し、職場の業務スピードが向上したとします。

しかし、会社はどう評価していいか分からず、人事評価しなかったというケースが相次いだといいます。

このため、開発したソフトが職場で活躍したとしても、個人開発は得にならないという意識が広がりました。

1980年代の終わりごろになると、社員はIT開発に関与せず、外部のIT業者に任せようという動きが広がったのです。

しかし、外注依存のシステム開発は、今さまざまな弊害をもたらしています。

★課題: 外注に依存した弊害

一つは、企業のITスキルが向上しないことです。

ITで何ができるのか、どんな機能にしたいのかをイメージすることができません。

システム開発は外注する際、発注企業は、まずビジネスシーンを考えながら、想定しながらシステム機能を決きめなければなりません。それが不十分なため、開発途中に仕様の変更(機能の追加・変更)することになり、納期が遅れ、予算オーバーになり、ユーザーからは使いにくい、不具合が多発するというケースが相次いでいます。

もう一つは、システム改修が遅れることです。

システムはサービスの変化によって、システムの改修し続けなければなりませんが、開発したIT企業しか直せないため、費用と時間がかかります。

それを避けるため、時代に合わない古いシステムを使い続けるケースが相次いでいます。

変化に弱い企業体質につながる要因ともなっています。

システム開発の外注(アウトソーシング)は大規模と高度なセキュリティが求められる特殊なものなど、必要な場合もあります。

しかし、外注に依存しすぎる習慣は時代に合わなくなっていることは間違いありません。

★解決策:

こうした問題点を解消するには二つの取り組みが柱となります。

一つ目は、システムを社内で作る内製です。

サービスの変更に合わせて柔軟で継続的な開発ができるうえ、経費の削減も期待できます。

ただ、人材がいないので無理だと考える企業は多いと思います。

しかし、世界的にはIT人材がIT企業以外に就職するケースは珍しくありません。

日本では26%であるのに対して、アメリカは65%です(情報処理推進機構「DX白書2023」)。 企業は業種でかかわらず、ITエンジニアをもっと採用すべきです。

数人の内製チームからスタートして、数年かけて人数を増やして、基幹システムを内製するようになった企業も現れています。

二つ目に必要なのことは、非エンジニアに対するリスキリングです。

新しいサービスの応じたシステムや業務改善のシステムは現場の意見を重視したシステム開発が必要です。

そのためには、現場で働く非エンジニアの社員もITの知識を身につけなければなりません。

今は、プログラミング言語を学ばなくてもブロックのように部品を組み合わせていれば、ソフトが出来上がる「ノーコード」というツールが数多く出てきています。

それを使ったリスキリングを始める企業が出てきています。

流通大手のイオングループは店舗の従業員などプログラマーではない社員を対象にしたリスキリングを3年前から続けています。

ノーコードなどを活用してITシステムの試作品・プロトタイプを開発します。

最後に成果発表会があり、現場の課題解決のアイデアとして、上司などにさわってもらい意見をもらうことにしています。

プロジェクトの責任者はこのトレーニングの目的は業務課題をみつけて、改善策を提案し、自分の手で解決できる人材を育成することだと話しています。

参加者が開発したソフトの中には店舗などで使われているものもあります。

例えば、店舗ごとに商品の在庫や不足情報をオンラインで集計するソフトです。

これまでは、手書きのメモ、電話、電子メールなどで情報を集めていたということですが、このソフトによって在庫が多い店舗から不足している店舗への分配が迅速化し、在庫の削減と売り上げの増加につながったということです。

こうしたITリスキリング。さまざまな取り組みを始める企業が出てきていますが、継続するためには課題があります。

まずは、働き方改革との両立です。現在のリスキリングは退勤後に動画を見たり、スクールに通ったりしているケースが散見されます。

しかし、仕事に役立つスキルを学んでいるのに勤務時間ではなとするなればサービス労働と同じです。

社員のリスキリングを促すのであれば、学びの時間を勤務と見なす対応が必要です。

もう一つの課題は習得したITスキルを現場で生かす環境づくりです。

せっかく時間をかけて学んだのにそれを生かす場がないとして、リスキリングそのものを途中でやめてしまうケースも相次いでいます。

ITを生かすビジネスを検討するため、企業の経営層にもリスキリングが求められます。

日本企業は30年前からITは専門業者に任せる言いながら、ITをビジネスにどう活用するかという検討を避け続けてきたのではないでしょうか。

その検討と判断を外部の業者に任せられません。自社の課題を具体的に見据えて改善のための試行錯誤を自分たちの手で続ける姿勢が海外のDX競争力に負けないデジタル競争力をつけるには欠かせないものです。

ひとつ成功例として、日本たばこ産業では1999年にIT要員を社内調達する限界を認識し、IT部長(大手ITベンダー)をはじめに積極的に外部からのIT人材の採用を決めました。この新しいIT部長のマネジメント・リードにて、IT全体の最適化、ITコストの効率化やIT部の組織力強化が実現でき、早くも日本たばこ産業株式会社は、平成24年度(2012年)第30回のIT協会のIT総合賞を受賞し、「JTにおけるプライベートクラウドによるインフラ共通基盤の構築」が評価されました。

💻 ランサムウェア対策(バックアップ編)

💻 ランサムウェア対策

ランサムウェアは当初、クライアントPCに多く使われるWindowsを主な標的としていましたが、近年ではLinuxやmacOSなど、マルチプラットフォームに対応するものが増加しています。Linuxは、ウェブサーバーやクラウド環境で広く利用されており、特にサーバー環境での利用が多いため、攻撃者にとって大きな影響を与えやすい標的となっています。このため、「ランサムウェアはWindowsだけを狙う」という認識は現状に合致しておらず、Linuxサーバーに対するセキュリティ対策も同様に重要です。

💻クラウドやバックアップサーバーの課題

バックアップサーバーやクラウドストレージも重要ですが、これらは通常ネットワークに接続されています。ランサムウェアがシステムに侵入した場合、これらのオンラインのバックアップデータも同時に暗号化されてしまうリスクがあります。

🗃 最も推奨される「3-2-1ルール」

ランサムウェア対策として、特定のメディアにこだわるよりも、複数の種類と場所にバックアップを分散させる「3-2-1ルール」が強く推奨されています。磁気テープは、このルールの「オフライン」要素を満たす理想的な方法です。

| 項番 | 要素 | 容内 | 磁気テープの役割 |

| 1 | 3つのコピー | データ本体を含め、最低3つのコピーを持つ。 | バックアップコピーの1つ。 |

| 2 | 2種類のメディア | 異なる2種類のストレージメディア(例:HDD/SSDと磁気テープ、またはクラウド)に保存する。 | 異なるメディアとして最適。 |

| 3 | 1つはオフサイト | 1つのコピーを地理的に離れた場所(オフサイト)に保管する。 | オフサイト保管に適しており、エアギャップによるオフライン保管も満たす。 |

3-2-1ルールの構成例

(※)エアギャップ(Air Gap)とは「空気の隙間」という意味のとおり、特定のシステムやデータを他のネットワーク(インターネットや社内ネットワーク)から物理的・論理的に完全に隔離するセキュリティ対策のことです。最も重要な目的は、ネットワーク経由のサイバー攻撃(特にランサムウェア)から、隔離されたデータやシステムを最終防衛ラインとして守ることです。攻撃者がシステムに侵入しても、ネットワーク経由では隔離されたデータに到達不可能(サイバー攻撃の経路がない)となるため、ランサムウェアによる暗号化からデータを完全に保護できます。磁気テープがランサムウェア対策として有効とされるのは、この物理的エアギャップを容易に実現できるためです。

🔑 ランサムウェア対策における重要性

ランサムウェアはシステムへの侵入後、ネットワークを横断して、接続されているすべてのディスクやバックアップを探して暗号化しようとします。

オンラインのバックアップデータ(NAS、バックアップサーバー、常時接続のクラウドなど)は、本体システムが感染した際に道連れになって暗号化されてしまうリスクがあります。

したがって、最後の砦として「エアギャップ」を確保したバックアップ(磁気テープやイミュータブル機能を持つクラウドなど)を持つことが、被害発生時にデータを確実に復旧させるための最重要戦略となります。

また、業務システムがアプリケーション(AP)サーバーとDBサーバーで構成されている場合、最新のAPサーバーの内容を磁気テープにバックアップを取っておくことがリストア時に重要となります。

”IT Professor”に戻るには「こちら」をクリックしてご参照ください。